阿昌族史诗《遮帕麻和遮米麻》的历史记忆

【摘要】阿昌族神话史诗《遮帕麻和遮米麻》蕴含了弥足珍贵的历史记忆,在以往研究中不被重视。该论文集中探讨了这部神话史诗所包含的民族迁徙原因、生活状况和精神风貌的历史印记,以及食盐使用和经济生产的历史记忆。本文认为不同时期、不同文化领域的历史记忆融为一体,深入挖掘这些宝贵记忆,对于认识阿昌族历史文化具有重要意义。论文认为该神话史诗由文本叙事层、历史记忆层、信仰崇拜层和人类深层心理层等四个层次构成有机整体,各层之间又相互渗透。

【关键词】《遮帕麻和遮米麻》;历史记忆;民族迁徙;盐神;经济生产

阿昌族是我国人口较少民族,主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川县和梁河县等地区。阿昌族有自己的语言而没有文字,拥有绚丽多彩的民间文学。《遮帕麻和遮米麻》便是阿昌族世世代代口头流传的一部神话史诗,具有珍贵的文学艺术和历史文化价值,该神话史诗于2006年入选国家级第一批非物质文化遗产名录。《遮帕麻和遮米麻》包括天公遮帕麻与地母遮米麻创造天地、人类诞生、补天治水、降魔斗法、重整天地五个部分。目前,《遮帕麻和遮米麻》搜集到史诗体和散文体,内容大致相同。

以往对于这部史诗的研究,多集中探讨其美学价值、传承和保护状况、史诗与阿昌族原始信仰之间的关系等,但是对于阿昌族史诗中所包含重要的民族迁徙的历史记忆没有专门探讨,且对史诗中反应的狩猎时代和农业时代的历史生活状况未给予足够关注。此外,对于史诗所包含的文学艺术、历史和信仰心理之间的关系和深层结构未深入思考,常常从单一研究领域孤立来看史诗,割裂了史诗内涵的丰富性与系统性。因此,对于阿昌族这部民族史诗,值得我们运用历史记忆和文化记忆的理论方法进行深入探讨,并系统地看待史诗内涵。

哈布瓦赫认为:“我们或许有理由区分两类不同的记忆,一类可以称为内心或内部记忆,另一类是外部记忆,或者可以把这两者叫做个人记忆和社会记忆。更确切地说,可以把它们称作自传记忆与历史记忆。自传记忆需要借助历史记忆,毕竟我们生命的历史最终属于公共的历史。”这里的历史记忆可以理解为对于社会的公共历史的记忆,阿昌族这部史诗也保存了阿昌族集体的公共历史记忆,这种历史记忆具有重要的价值。正如郭沫若先生指出:“民间文艺给历史家提供了最正确的社会史料……但我们知道民间文艺才是研究历史的最真实、最可贵的第一把手的材料。因此要站在研究社会发展史、研究历史的立场上来加以好好利用。”

《遮帕麻和遮米麻》是阿昌族神圣的历史记忆,在史诗体的序诗中有这样的诗句:

阿昌族的子孙啊,

你记不记得阿公阿祖走过的路?

你知不知道我们阿昌的历史?

你晓不晓得造天织地的天公地母?

从上述序诗中可以看出,这部史诗被认为是阿昌族可信的历史,是讲述天公地母事迹的历史。在散文体开头强调了这个故事是天公遮帕麻亲口告诉阿昌族的活袍,再由活袍世世代代口传下来的故事。在深受这部神话史诗影响的阿昌族人看来,《遮帕麻和遮米麻》记录的历史是真实可信的,是对民族祖先历史的记录。这也在某种程度上佐证了米尔西在《宇宙创生神话和“神圣的历史”》中提出的观点,“这种把有意义的神话在整体上聚集到一起而形成的原始而神圣的历史,以它同样的论证方式解释了世界、人类和社会的存在,而成为最根本的东西。”该神话史诗在很长一段时间被具有原始阿昌族信仰的民众看做原始神圣的历史。

站在科学研究者的立场上来看,《遮帕麻和遮米麻》中的内容不完全等同于阿昌族的历史。不过,这部神话史诗植根于遥远的神话时代,源远流长,包含着阿昌族重要的历史记忆,通过象征或折射的方式反映出历史生活。哈布瓦赫认为“民族古老的历史,是在其传统中度过的,因而也全部都渗透着宗教观念。但我们还是可以说,每一种宗教都多少以象征的形式再现了种族和部落迁徙融合、重大事件、战争、既定体制、新的发现以及改革的历史,这些过程,都是社会在起源时期经历过的。”阿昌族并没有形成具有完整仪式的宗教体系,却不乏原始信仰,《遮帕麻和遮米麻》与阿昌族原始信仰关系密切,在民族历史发展的长河中史诗也在不断加入新元素,渗透着部族迁徙融合、战争和农业生产发展等历史记忆,是认识阿昌族重大历史事件和社会情感记忆的宝贵资料。该史诗的历史记忆之前不被研究者关注,值得深入挖掘。

一、《遮帕麻和遮米麻》中民族迁徙的历史记忆

阿昌族在历史上是一个不断迁徙的民族。据史学界推论,阿昌族先民是古代氐羌人的一支,曾从我国西北地区迁徙到西南部云南省澜沧江、怒江流域,唐宋时期以云龙地区为中心定居下来;之后,由于受到民族压迫和商人利益侵占等,阿昌族一支于13世纪迁徙到现在的云南省德宏陇川县户撒地区,一支则于明朝时期迁徙到云南省德宏梁河县。这种不断迁徙中产生的历史记忆在一些口头文学中得到保存。例如,景颇族和阿昌族在唐代被称为寻传蛮,后分化为开来,在景颇族的丧葬歌中还保留着大量先民从青海甘肃地区的草原向西南地区迁徙的历史记忆。而民族迁徙作为关系到民族生死存亡的重大事件,在阿昌族神话、史诗和歌谣中也得到一些保留,口耳相传,延续至今。《遮帕麻和遮米麻》神话史诗中的民族迁徙历史记忆在以往研究中往往不被重视。这可能与该神话史诗中民族迁徙的历史记忆没有集中大篇幅展现有关。如果能够对阿昌族迁徙历史和该神话史诗中相关内容进行深入比较研究,就不难在神话史诗中发掘出阿昌族迁徙的原因、路线和生活状况等重要内容。

(一)民族迁徙的原因

在《遮帕麻和遮米麻》中,有四次描写涉及迁徙内容的段落。第一次为遮帕麻与遮米麻互相寻找对方,遮帕麻“带着神兵天将,提着赶山鞭,在大地的四周漫游,要发创造奇迹的地神寻找”,遮米麻“拼命地奔跑起来,上高山,下深箐,要去找寻造田的神”;第二次为遮米麻沿着大河南行补天拯救百姓;第三次为水獭猫跋山涉水去请遮帕麻降服妖魔;第四次为遮帕麻回中国去降妖斗法。神话史诗中这四次迁徙曲折反映了阿昌族先民迁徙的动因。

好奇心和冒险精神是民族迁徙的心理因素。从文本来看,史诗中第一次迁徙的是由于天公和地母分别带着好奇之心想寻找创造奇迹的对方,反映出好阿昌族族先民迁徙受到好奇心与冒险精神驱使。弗洛伊德认为,“渗透到大多数现代宗教之中的神话世界观,绝大部分不过是投射到外部世界的心理”。而《遮帕麻和遮米麻》中第一次迁徙描写反映出的是阿昌族先民带着好奇心与冒险精神开辟新天地的心理。这种心理从古至今是人们不断探索发现的动力。在其它关于《遮帕麻和遮米麻》的神话异文中也提到遮帕麻想到南方开辟新天地,反映的都是这种满怀好奇的开拓精神。这种好奇心和开拓精神可能也是基于生存的需要和利益的刺激,例如阿昌族在迁徙过程中需要不断寻求食盐和适合生产生活的环境。当然,从文本整体叙事的角度来讲,第一次迁徙是为天公和地母的结合繁衍人类等后续情节做好过渡。

自然环境因素对民族迁徙起到重要作用。从文本来看,第二次迁徙是因“暴雨降落到大地上,洪水淹没了所有的村庄,大地变成了汪洋”,遮帕麻为了治水而到南方,这反映出自然环境因素是阿昌族先民迁徙的重要原因。这里有着神话史诗的艺术想象夸张成分,不过也能够反映出自然气候因素成为阿昌族先民迁徙的重要原因。阿昌族在六七世纪之前主要是游牧、狩猎、采集和刀耕火种的生产方式,生产水平相对落后,对自然环境有较大依赖性。同时生活在河流纵横的高山峡谷地带,对洪水灾害也有认识,每当水患泛滥都要迁徙跋涉,寻找新的安身立命之处。这些都构成了民族迁徙的自然因素,在神话史诗中留下了历史记忆。在史诗中遮帕麻修建南天门,率领兵将用石头筑起一道拦洪水的墙,用木头造了一座挡风门,来制服洪水。可以视为阿昌族民众长期治水经验的总结,被艺术化的方式呈现出来。

历史上的部族内部和对外斗争是族群迁徙的重要因素。《遮帕麻和遮米麻》中第三次和第四次迁徙的原因可以放在一起讨论,主要因素都是恶魔腊訇在中国(这里指中部地区)作乱,需要遮帕麻回去与恶魔斗争,折射出战争构成民族迁徙的重要因素。而恶魔与阿昌族祖先遮帕麻争强斗法,在某种程度上可以视为阿昌部族与其他部族的斗争历史。恶魔腊訇既是干旱等自然威胁的拟人化表现,也是阿昌族敌人高度提炼化的象征,在有些神话异文中腊訇甚至还有妻儿,具有自然和社会双重属性。

部族之间为了生存利益等原因进行的战争构成了古代先民迁徙的重要因素。有专家在研究阿昌族祖先迁徙的原因时,指出:“当时中国西部地区的民族关系是复杂的,因而引起羌人部落长期的、大量的流徙,原因是多方面的。但是从载籍来看,其中的一个重要因素,是来自其他民族势力的压迫和征伐。”在涉及阿昌族历史的重要文献《云龙记往》中,也记录了阿昌早期部族首领早慨与浦族首领底弄之间斗争等历史传说,这与史诗形成时期是较为接近的。战争在民族历史记忆中往往会占据重要的地位,尤其会在民族的神话、史诗中得到展现。在羌族中,至今还流传着史诗《羌戈大战》。在《遮帕麻和遮米麻》中,第三次迁徙和第四次迁徙相比于前两次进行了浓墨重彩的描写,对迁徙的前因后果和艰难历程进行了细致描绘,足见对由战争引起迁徙的记忆之深。史诗中这样写道:“激怒了大象,会把森林踏平,中国遭难的消息撕碎了遮帕麻的心,他心急如火,召齐兵将就要出发返回中国。”遮帕麻万分紧急的赶回故地与腊訇斗争,是部族斗争紧迫性的反映。

(二)反映出的迁徙生活状况与精神风貌

阿昌族没有留下民族迁徙状况的文字记录,却在流传下来的口头文学中保留了丰富的集体记忆,这些口头文学作品包括《腊银河腊康》《阿昌景颇原是一家》《选头人》等。尤其是在《遮帕麻和遮米麻》及丧葬歌中较早保留了民族迁徙的部分内容,可以隐约看出迁徙中的艰难险阻和精神气质。

神话史诗的第一次迁徙描写,折射出阿昌先民迁徙中艰苦的生活状况。遮米麻在寻找遮帕麻路上的生活是:

肚子饿了,她爬到树上采下鲜嫩的树尖,搞来山果野梨充饥,夜幕降临时,她就在石洞、树洞里藏身;天热时,她把芭蕉叶顶在头上;寒冷时,她把树叶、茅草披在身上。

从这段描写中可以看出在早期民族迁徙中艰辛的生活条件,以采集食物为食,没有耕作;以天然洞穴为屋,不懂得建房;以植物叶子、茅草为衣,没有掌握纺织技术。这一叙述可能带有后来想象的成分,却是早期阿昌族迁徙生活较为真实可信的缩影。比较起来,第二次迁徙的描写多了一些艺术夸张和浪漫主义色彩。“高山挡住去路,遮帕麻挥动赶山鞭,把它赶到一旁。河水拦道,遮帕麻把赶山鞭往河两岸一搭,就架起了一座桥梁。”从阿昌族迁徙路线来看,一路上需要翻山越岭,面临诸多考验,但是这些都难不倒他们,他们将这种征服自然的力量用赶山鞭来作为象征,是对人类自身力量的赞美。

最能体现阿昌族迁徙中民族精神的,是第三次迁徙中小獭猫不畏艰难险阻去为遮米麻送信给遮帕麻,是勇敢和速度的集中体现:

好一个小獭猫,专拣直路走。山上它比兔子跑得快,像离弦的飞箭,像骤起的疾风,它不知道转弯,碰到刺蓬,头一低就钻过去了,比地老鼠还麻利;碰到深沟,它一纵身就跳了过去,比鸟儿还飞得快;碰到大河,它一个猛子扎进去,比梭鱼还游得快。

最后小獭猫翻了九十九座山,过了九十九条河,肉跑掉了九斤,皮磨破了九层,终于到拉涅旦了。这里数字九自然是虚指,极言其多。水獭猫完成了其他动物不能完成的任务,山水无阻,一往直前,是阿昌族先民迁徙过程中坚韧不拔意志的绝妙体现,能够鼓舞民族士气。

在第四次迁徙中有一个仪式活动值得关注,即天公遮帕麻在南方百姓的挽留下决定共同去狩猎,先祭祀猎神,然后撵山老鼠。山老鼠的行踪代表天意,如果山老鼠从旧洞里出来进新洞,说明天意叫他留下来;如果山老鼠从新洞进旧洞,说明天意叫他归去。之后山老鼠从新洞跑进旧洞,遮帕麻在洞前祭过神祗,感谢天的旨意,带兵将回了故地。这段仪式从之前如何准备,到仪式如何进行,再到结束具备完整流程,一些仪式成分如祭祀猎神至今仍在阿昌族民众中传承,可以认为不是杜撰出来,而是阿昌族民族迁徙过程中古老的风俗。因为阿昌族明清以来已经过上较为稳定的生活,定居在云南梁河、陇川等地区,使得迁徙中的仪式在日常生活中没有传承下来,而在史诗中得到了一定程度地保留。从这种仪式中可以看出阿昌族先民对迁徙的高度重视,大规模的迁徙往往会伴有祭祀仪式,以征得上天的旨意。当然在仪式中,也反映出阿昌族先民安土重迁和对故土深深依恋之情。

(三)神话史诗中民族迁移历史记忆的功能

《遮帕麻和遮米麻》中关于祖先迁徙的内容和丧葬歌结合起来发挥重要的功能。神话在其诞生的文化系统中具有重要的功能,正如马林诺夫斯基所说:

我坚持认为存在着这样一类特殊的故事:它们被视为是神圣的,存在于仪式、道德与社会组织中,同时又是原始文化不的不可分割的、积极的组成部分。这类故事不是靠无聊的兴趣而存在,不是人们的奇想虚构,而是被看成是真实的叙事;对土著来说,它是比当今现实更重大、与人类关系更密切远古现实。现代人类的生活、命运及种种活动都是由它决定的。它为人们提供了仪式和道德行为的动机,还告诉了人们如何进行这些活动。

马林诺夫斯基认为神话具有现实功能的观点适用于阿昌族的《遮帕麻和遮米麻》,该神话史诗被阿昌族民众视为神圣的,在丧葬仪式、祖先祭祀仪式和道德教育等方面都发挥着作用。其中民族迁徙的历史记忆在丧葬仪式中有着不可或缺的重要意义。

在阿昌族的传统信仰观念中,人有三个魂。人死后,一个魂要送到坟山上,一个要供在家里,第三个魂则要送回祖先传说中遥远的原居地。德宏陇川和梁河地区阿昌族认为遥远的原居地在腾冲方向。这一方向与阿昌族迁徙早期生活的方位一致,可能所指为澜沧江流域的云龙地区。在丧葬仪式中,由活袍在送魂回原居地前,要念诵《遮帕麻和遮米麻》和一些丧葬歌。这些在告诉亡魂和听众,自己是怎样产生,祖先是谁,从哪里来,沿着什么样的路线才能到达祖先那里。神话史诗中遮帕麻所在的地方即是阿昌族灵魂要去的原居地,史诗和丧葬歌中关于迁徙的内容共同为亡魂指明了去向,有的活袍在丧葬歌中唱道:

有海的路是傈僳的路,

有文章纸墨的路是汉人的路,

有红口水的路是傣族的路,

有弩和弓的路是景颇族的路,

这些路你都不要走,

要按照阿昌族祖先那里的路,

才能到达祖宗灵魂所在的地方……

史诗和丧葬歌中民族迁徙的内容,是历史上阿昌族一代代人口头传承的集体记忆,又是云南德宏梁河地区阿昌族现实生活中丧葬仪式的重要组成部分。《遮帕麻和遮米麻》中遮帕麻重回故地的经历与丧葬仪式中亡魂回原居地的性质具有相似性。阿昌族这种灵魂观念有着深层的心理因素,是人们对死亡恐惧所产生的灵魂不灭重回祖先故地的一种心理安慰。马林诺夫斯基指出:“神话相信长生不死、青春永驻,相信阴间生活,它不是对令人迷茫的难题的理性反应,而是明确的信仰行为,是从心灵最深处对最可怕、最恐怖的想法作出本能的和情感的反应。”因此,神话史诗中迁徙记忆的功能不仅在于构成丧葬仪式的重要一环,表达对祖先的敬意,而且能够通过这部分内容讲述消除人们的不安和恐惧,起到心理慰藉的作用。此外,回顾祖先迁徙的历史,追寻祖先的足迹,能够起到崇宗敬祖、教育子孙的作用;《遮帕麻和遮米麻》中民族迁徙的历史记忆,体现出阿昌族不屈不挠、勇于开拓的精神品质,对增强阿昌族民族凝聚力和自信心有着重要的意义。

二、关于食盐使用的历史记忆

食盐是人类生存发展必不可少的要素之一,尤其是对游牧部落来讲,具有重要价值。任乃强先生在《羌族源流探索》中说:“从全面分析民族社会发展的因素看,历史考古学者认为,食盐是一个重要的不可或缺的因素。任何一个民族文化发祥地,必然具有食盐供应方便的条件。”从历史上来看,阿昌族在民族迁徙和发展过程中与食盐生产有着不解之缘,这在其神话和史诗中得以保存。从全国范围来看,搜集到的关于食盐的神话传说数量可观,不过关于“盐神”崇拜的神话很少,有土家族《廪君与盐水女神》神话和阿昌族关于盐婆的神话。赵橹先生在《略论阿昌族的“盐婆”神》一文中,认为阿昌族的盐婆神话填补了“盐神”崇拜神话的空白,是弥足可珍的。

(一)阿昌族使用食盐的历史

阿昌族先民作为氐羌部族的一支,在由西北到西南迁徙过程中,经过了一系列盛产食盐的地区。在氐羌部族生活的青海湖附近就有出产食盐。在历史上,阿昌族先民迁徙到四川和云南地区相继发现产盐区。《华阳国志》卷三“定笮县”云:“县在郡西,渡泸水,宾刚微自摩沙夷有盐池……汉末夷皆锢之。”从这段文献可知早在东汉末年,有阿昌族先民活动的定笮县为中心的地区就产食盐,并供应周围夷人。《蛮书》卷七云:“昆明城有大盐池……贞元十年(公元794年)春,南诏收昆明池。今盐池属南诏,蛮官煮之,如汉法也。”其中“昆明池”即今天四川盐源县,也是唐朝时期阿昌族祖先“寻传蛮”活动的区域范围。公元8世纪至13世纪云龙地区的“石门五井”形成了阿昌族先民的食盐供应中心,采盐技术水平有所提高,云龙时期也成为阿昌族发展的重要历史时期。到明代,《读史方舆纪要》显示,云龙地区食盐开发已形成很大规模,在此置盐课提举司。食盐的开采利用对于阿昌族生产和生活具有重要意义,在民族史诗中得到了曲折反映。

(二)史诗中使用食盐的历史记忆

《遮帕麻和遮米麻》中盐神神话是阿昌族先民使用食盐历史的缩影。盐神桑姑尼和遮帕麻恋爱,能够和天公地母并列为阿昌族崇拜的神,可见食盐在人们心目中的重要地位。为何盐神为柔美女性形象?原因可能是多方面的。这里可能折射出神话产生时代母系氏族社会的状况。此外,阿昌族女性在日常生活中负责做饭事务,自然与食盐接触较多,盐神和女性联系在一起易为民众接受。另外,从盐的性质来看,盐常在水中提取,又易融于水中,盐水一体。水因其阴柔又往往视为女性的象征,这样盐神也自然是女性了。土家族盐水女神和阿昌族盐神都是以女性面貌出现,并非偶然。

盐使用得当,能够烹饪出美味的食物,在古代又是财富的重要象征,所以食盐产地对人们有极大诱惑。在史诗中天公遮帕麻到达南方后与盐神桑姑尼相爱后,安于当地的生活,不愿意回北方了。这有可能是阿昌族先民找到食盐产地,生活相对于以往游牧生活富足安乐的真实写照。而史诗中这片产食盐的地区拉涅旦是哪里呢?在阿昌语中,拉涅旦意为有盐的坝子。可以指阿昌族迁徙生活过所有产食盐的坝子。不过根据上文提到遮帕麻沿着大河南下来到拉涅旦,以及该史诗演唱人赵安贤老人讲述的另一篇盐神神话中提到桑姑尼又带着遮帕麻和遮米麻回到拉涅旦长期定居下来。

结合阿昌族的迁徙历史、迁徙中地形地貌和物产特征,可以推断出这里的拉涅旦应为云龙地区。在相当长时期,阿昌族曾在澜沧江流域的云龙地区安居乐业,掌握食盐开采权。在澜沧江流域的云龙和兰坪地区在明朝之前已盛产食盐。在兰坪县境内自北而南有高轩井、小盐井、喇井、温井、老姆井、日期井等产盐地。在云龙境内自北向南有顺荡井、师井、诺邓井、石门井、大井、天耳井、落马井等产盐地。盐业的发展可能促使了行业神的崇拜,阿昌族便以女性桑姑尼为崇拜对象。而史诗中遮帕麻带领天兵天将来到拉涅旦生活定居的篇章,可能反映出以游牧狩猎为主要生产方式的阿昌族先民来到云龙,与桑姑尼为代表的掌握采盐技术的当地部族交流通婚,后形成民族认同感,共同成为阿昌族的祖先。

盐婆神话反映出阿昌族先民开采利用食盐与传播食盐提取技术的历史记忆,既具有文学审美价值,又是研究西南民族利用食盐历史的宝贵资料。盐婆神话是汇入《遮帕麻和遮米麻》史诗的重要支流。在阿昌族早期开采利用食盐的历史中,盐婆能够与天公地母并驾齐驱,可能会享受较为隆重的祭祀仪式和广泛的崇拜。后随着人们利用食盐的普遍化,食盐神秘感逐渐消失。并且,阿昌族主体部分迁徙到德宏梁河和陇川地区后,与原来盐井生产分道扬镳,盐神崇拜随之开始淡化乃至消失,没有了祭祀盐神的专门仪式,盐神神话成了保留这种古朴信仰的活化石。

三、关于经济生产的历史记忆

阿昌族经历了漫长的原始社会时期,关于他们的社会经济状况,在唐朝以前缺乏文献记载,在古代阿昌先民生活过的地区,迄今没有发现有关阿昌族早期经济生活的实物遗留。要想了解阿昌族先民的经济状况,除了通过唐朝以后文献记录来认识之外,还可以在《遮帕麻和遮米麻》这部古老的神话史诗中找到阿昌族先民经济生活的线索。当然,神话史诗在不断演唱和讲述中,也添进了后代经济生产的历史记忆。

(一)狩猎、采集时代的历史记忆

阿昌族在相当长的历史时期内以狩猎和采集为生。《蛮书》卷四载:寻传蛮,阁罗凤所讨定也。俗无丝绵布帛,披波罗皮,赤足,可以践履榛棘。持弓挟矢,射豪猪,生食其肉,取其两牙双插髻旁为饰,又条猪皮以系腰,每战斗即以笼子笼头如兜盔状。”这里的寻传蛮,即阿昌族先民,在唐朝他们就以狩猎获取食物和身上遮盖物,并将猎物牙齿作为装饰品。至今部分阿昌族民众仍保留着狩猎生产方式,在狩猎前要祭祀猎神,据说这样容易打到猎物。打到野兽后必须用兽头祭献猎神。

在《遮帕麻和遮米麻》中,也有关于狩猎的具体描写,折射出阿昌族古代狩猎状况。史诗提到遮帕麻带领百姓“载歌载舞,祭过了猎神,就一同到山林里去狩猎”。天公遮帕麻作为阿昌族崇拜的最高神灵,自然不需要祭祀猎神,在史诗只不过是将阿昌族平常百姓狩猎时的生活展现了出来,祭祀猎神成了必不可少的仪式。而在祭祀时又为何要载歌载舞?这透漏出了中重要的文化信息。这种舞蹈应该是至今被阿昌族民众广泛喜爱的窝罗舞。“窝罗”二字最初是阿昌族先民打猎时呼喊大家注意猎物的声音,无实际意义。大家打到猎物时平均分配,围坐在一起载歌载舞,既表示庆祝又是希望下次打猎继续有所收获。窝罗舞是在狩猎生活中形成的,很多动作模仿动物形态,娱神也娱人。最早舞蹈娱神的对象应该是猎神,而阿昌先民对太阳神和月亮神也崇拜,在舞蹈中加入了“太阳打伞”、“月亮戴帽”等仪式动作。后来随着遮帕麻与遮米麻创造天地、人类伟力的不断强化,对他们的崇拜超过了其他神灵。窝罗舞便成了在公共场合祭祀遮帕麻与遮米麻的重要组成部分,并随着时间和社会的演化,形成了每年一度祭祀遮帕麻与遮米麻的窝罗节。

弓箭是狩猎时代的重要武器,是当时社会先进生产工具的体现,阿昌族先民出行要夹带弓箭。人们在获得猎物时除了感谢神灵,还会感谢弓箭,对其不可思议的力量感到惊叹,产生崇拜。在跳窝罗舞时会将弓箭放在醒目位置来崇拜,祈求收获更多猎物保佑狩猎平安,后来演变成窝罗节仪式中将大弓箭放在中央位置,成为节日的重要标志。在《遮帕麻和遮米麻》中,弓箭在阿昌族始祖遮帕麻手中更是发挥了无与伦比的威力,一举射下了恶魔创造的假太阳。

在神话史诗中,遮帕麻砍来黄栗树做了一张千斤大弓,砍来大龙竹,做了一根九丈长的箭,极度渲染了弓箭的巨大,而其功用更是惊人:射下假太阳,挽救了中国。弓箭崇拜和遮帕麻崇拜结合,成为了神话讴歌的重要情节。这种对弓箭的赞美神话是狩猎先民对弓箭充满自豪感与崇敬感的体现,在汉民族和西南民族地区广为流传,包括汉族的《后羿射日》、云南佤族的《射日》、哈尼族的《射太阳的英雄》《公鸡请太阳》、壮族的《布洛陀》、普米族的《土箭射日》和傣族的《青年射日》等。阿昌族的射日神话和其他民族的射日神话是否存在关联,值得进一步研究。

阿昌族先民在狩猎时代,为了满足生存需要,还会与采集结合起来,作为食物来源的重要补充。这种采集活动往往由女性负责。《蛮书》卷四记载,寻传妇女“入山林,采拾虫、鱼、菜、螺蚬等归食之”。《遮帕麻和遮米麻》中就有遮米麻“肚子饿了,她爬到树上采下鲜嫩的树尖,搞来山果野梨充饥”,遮米麻在这里无疑是阿昌族采集时代女性的代表。在史诗中也有阿昌族社会早期男女分工的篇章,“遮米麻教会他们刻木记事,用占卜和咒语来驱赶疾病和灾难,遮帕麻教会了他们打猎、熟食和盖房子。”由史诗可以看出男性负责打猎和盖房等相对繁重、需要消耗较多体力的劳动。古代阿昌族男女基于身体条件的劳动分工适应了生产力发展的需要,为种族繁衍生息奠定了经济基础,在史诗中得到了一定程度的反映。

(二)农业生产的历史记忆

阿昌族长期采用游牧、狩猎和采集的生产方式,而从事农业生产的历史,载入董善庆的《云龙记往》中。《云龙记往》的《阿昌传》篇记载了约公元六七世纪时“商贾有不归者,教夷人开田,有落鲁者习其法,于是始有田耕。”这里的夷人指的是云龙时期的阿昌族先民,在与商贾接触中掌握了农业耕作技术,不过未与商贾接触的阿昌先民仍保持原始狩猎等生产方式。《大理府志》卷二《地理风俗》记载:“峨昌夷,散居山谷……以孳畜耕种为业。”结合其它一些文献资料,都表明到明代,居住在今天云龙县一带地区的阿昌族,大都从事栽种稻谷为主的农业生产。阿昌族主体部分迁居梁河与陇川后,主要从事水稻种植业。在史诗中留下了农业生产的历史记忆。

史诗第四部分叙述了旱魔腊訇给百姓带来的旱灾,极力渲染了旱灾给地上万物和人类生产生活带来的沉重灾难。史诗中已涉及到农业耕作情况,腊訇看到人们白天男耕女织,晚上唱歌跳舞,日子幸福美满,便造了假太阳。男耕女织的生活模式应该是阿昌族定居梁河后生活状况的写照,是明朝以后渗透到史诗中的元素。在史诗中还描写了农业劳作的重要生产力水牛的角被晒弯了,黄牛的背烤黄了。

在农耕时代的历史进程中,民众一方面积累了丰富的经验,另一方面生产水平较低的时期又依赖自然气候条件,正如农民所说“靠天吃饭”。人类希望风调雨顺,发展农业,满足生存发展需要。阿昌族先民自然也是希望风调雨顺,但是有时又会遇到严重旱灾,他们无法用现代科学的方法解释,便归之于恶魔降灾。他们又盼望战胜旱灾,在农业生产水平有限,依靠自身力量无法实现愿望的情况下,便寄托于天神遮帕麻,将他作为民族力量的代言者。天神遮帕麻与恶魔斗法并采用法术战胜他,使植物死而复生等,既传达出原始先民死而复生的观念,又是阿昌族先民农业生产中利用巫术以期农业丰收的曲折反映,在《金枝》和《西太平洋航海者》等著作中都有未开化民族依靠巫术企图提高作物产量的民俗记录。

阿昌族古代农业生产水平条件有限,人们常常会将农业丰收和原始信仰联系起来,借助原始宗教和神灵的力量为农业服务。至今还阿昌族祭祀老姑太,并保留谷魂崇拜习俗,“开秧门”时,清晨要到田里供斋,并把李子树枝和花枝插栽到先要栽的田丘中,一边栽一边念“长得像花一样好、像李子一样饱满”。然后用左手先插三撮秧,此仪式后方可栽秧。这一仪式寄托着渴望丰收的愿望,带有巫术色彩,和史诗中遮帕麻使花桃树死而复生,发出新芽的情节有内在的相通之处。阿昌族面对旱灾还有相应的求雨仪式,也和原始信仰密切相关。在云龙漕涧地区,每遇大旱,求雨必须有一家族老人来主持,求雨时必须杀猪、羊、鸡、鹅、鸭七牲。举行祭祀之后,数百名中青年将全身衣服脱光,跳泥塘打滚,待全身涂满污泥之后,分头冲下山去,踏遍所有的稻田,以此表示他们所到的农田不会再受旱灾。

阿昌族这些农业生产中的仪式都能够加深对遮帕麻与腊訇斗法的理解,两者斗法带有巫术性质,折射出阿昌族先民祈求农业丰收,运用巫术手段战胜旱灾的美好愿望。史诗中对巫术力量的强调也是活袍对自身具备巫术的一种自信,希望获得民众对巫术力量的信赖。当然,遮帕麻与腊訇斗争的场景,可能也隐含了阿昌族历史上与其他部落族群斗争的场面,这与上文提到的旱魔腊訇具有自然和社会双重属性是一致的。史诗中对腊訇降大旱于人间与天神战胜旱魔的描绘,反映出阿昌族在云龙时期农业生产中对自然的依赖和战胜困难的乐观信念。

小结

神话史诗《遮帕麻和遮米麻》是阿昌族民间文化的宝库,是从遥远古代流淌到现代的一条文化长河。在这部恢弘著作中保留了阿昌族民众不同历史时期,不同文化领域的历史记忆,对认识阿昌族民族迁徙、食盐使用和农业生产等历史具有重要意义。不同阶段时期的历史记忆经过有创造天赋的史诗演唱者和讲述者熔铸一炉,蔚为壮观。能够将不同历史记忆和神话故事融于《遮帕麻和遮米麻》,其内在动力是阿昌族始祖崇拜信仰、盐神崇拜信仰、猎神和弓箭崇拜信仰、农业生产中的信仰等交流碰撞到合流,而从根本上反映出阿昌族民众乃至整个人类群体趋利避害、消灾祈福的深层心理。

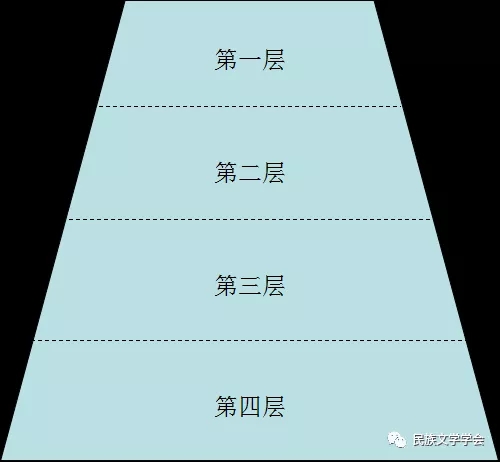

从上述分析来看,阿昌族神话史诗《遮帕麻和遮米麻》包含了四个层次的结构:一是表层的文本叙事结构,其构成了史诗的叙事情节脉络;二是文本背后历史记忆层结构,这种记忆带有集体情感性,是史诗历史价值的重要体现;第三层结构为信仰崇拜层,是神话史诗神圣性的源泉,承载了阿昌族民众始祖信仰、盐神信仰、猎神与弓箭崇拜等;四是人类共通的趋利避害、消灾祈福的深层心理。这四个层次犹如地壳一样层层叠加,后三个层次通过表层文本和史诗演唱仪式等形式表现出来,各层之间又相互渗透,以上四个层次构成了史诗的整体,如图1所示。这一理论观点是否适用于其它神话史诗的研究,值得进一步探讨。(本文原载于《中央民族大学学报》2015年第S1期,注释已略去。)

作者简介:霍志刚,北京师范大学文学院民俗学专业博士研究生。

- 上一篇:阿昌族的“蹬窝罗”舞蹈艺术

- 下一篇:阿昌族文化:阿昌族“活袍调”有何历史来源